au sommaire

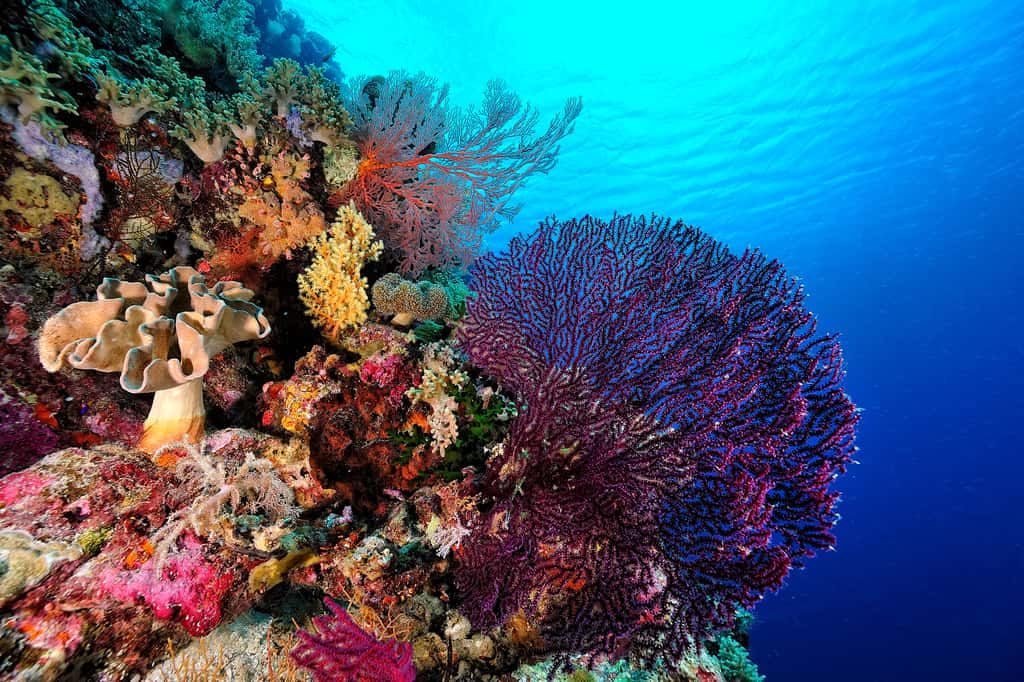

Le blanchissement des coraux est un phénomène qui se produit lorsque les coraux perdent leur couleurcouleur normale en raison du stressstress environnemental, généralement causé par une augmentation de la température de l'eau de mer. Un phénomène désastreux pour la biodiversité, le climat et l'économie des populations côtières.

Le saviez-vous ? Le corail est un animal, et pour nombre d'entre eux, il s'agit même de colonies de milliers de minuscules animaux ! Pourtant, ensemble, ils sont capables de construire des récifs visibles depuis l'espace. Embarquez pour un voyage en Australie avec notre podcast animalier Bêtes de Science. © Futura

Mais avant d'aller plus loin, seriez-vous capable de définir précisément le corail ? Non ? Alors, une petite explication s'impose.

C'est quoi, exactement, le corail ?

Tout comme les méduses et les anémones de mer, les coraux sont des organismes marins appartenant au groupe des cnidaires. Ils se présentent sous deux formes : les coraux durs (ou coraux constructeurs de récifs) et les coraux mous.

Les coraux durs (ScléractiniairesScléractiniaires) sont les plus connus puisqu'ils sont à l'origine des récifs coralliens. Ils synthétisent un squelette calcaire qui forme les structures solidessolides des récifs. Ces coraux vivent en colonies et sont souvent colorés en raison des zooxanthelleszooxanthelles, des alguesalgues symbiotiques qu'ils hébergent dans leurs tissus et qui leur donnent leurs jolies couleurs. Nous y reviendrons plus tard.

Contrairement aux coraux durs, les coraux mous (Alcyonaires) n'ont pas de squelette dur. Leur structure est plus souple et ils ne contribuent pas à la formation des récifs. Ils se présentent sous différentes formes et couleurs, et peuvent également héberger des zooxanthelles.

Les coraux se développent dans des eaux chaudes et peu profondes où la lumièrelumière du soleilsoleil peut atteindre les zooxanthelles. On les trouve donc généralement dans les zones tropicales et subtropicales, en particulier le long des côtes continentales et autour des îles.

0,1 % des océans, mais 25 % des espèces marines connues

Ce qui distingue ces organismes, c'est surtout que les récifs qu'ils construisent sont parmi les écosystèmes les plus diversifiés et les plus importants sur TerreTerre : ils ne couvrent que 0,1 % des océans de la planète mais abritent environ un quart de toutes les espècesespèces marines connues, leur fournissant des habitats essentiels.

En outre, ils jouent un rôle crucial dans la protection des côtes. Leur structure complexe et leur densité offrent une barrière naturelle qui absorbe l'énergieénergie des vaguesvagues et réduit leur impact sur le littoral, aidant à prévenir l'érosion des côtes et à maintenir la stabilité des plages et des îles.

Enfin, la biodiversité marine incroyablement riche des récifs coralliens en fait des écosystèmesécosystèmes essentiels pour la pêchepêche et le tourisme. C'est une importante source de nourriture et de revenus pour de nombreuses communautés côtières à travers le monde. De plus, la beauté des coraux attire des visiteurs du monde entier, générant des emplois et des revenus pour les populations locales.

Il est donc indispensable de préserver ces organismes exceptionnels en limitant le réchauffement climatique mortifère.

Comprendre le phénomène de blanchissement

Et pour cause : depuis les années 1980, les récifs coralliens subissent des périodes de blanchissement. Des épisodes majeurs ont été observés en 1998, 2010-2011 et 2014-2017, causant des pertes massives de coraux à travers le monde. Ce phénomène est principalement dû à une augmentation de la température de surface des océans, aggravée par le phénomène El NiñoEl Niño.

Les coraux réagissent à ce stress environnemental en expulsant les fameuses zooxanthelles, les algues symbiotiques qui vivent à l'intérieur de leurs tissus.

Ces algues fournissent jusqu'à 90 % de leurs besoins énergétiques en produisant de la nourriture par photosynthèse. Lorsqu'ils expulsent ces algues, les coraux perdent leur couleur caractéristique et deviennent blancs, d'où le terme de « blanchissement ».

Et le réchauffement des eaux n'est pas seul en cause : la pollution, la surpêchesurpêche, l'acidification des océans et les variations de salinitésalinité peuvent également affaiblir les coraux, les rendant encore plus sensibles aux effets du réchauffement climatiqueréchauffement climatique.

Les récents épisodes ont entraîné une baisse de la production de larveslarves de coraux et une diminution de la biodiversité marine. Les scientifiques tirent la sonnettesonnette d'alarme, prévoyant une intensification du blanchissement dans les décennies à venir si les émissionsémissions de gaz à effet de serregaz à effet de serre ne sont pas réduites. Or, si le blanchissement des coraux n'entraîne pas leur mort immédiate, il les tue à long terme, et avec eux les espèces qui y vivent.

La création d'aires marines protégées et la restauration des récifs ont permis d'augmenter la résiliencerésilience des coraux et de limiter leur dégradation, mais leur disparition reste inéluctable sans mesures politiques radicales et globales de lutte contre la crise climatique.